主观 | 空杯心态

- Shevane Hwa

- Jul 29, 2024

- 2 min read

Updated: Nov 29, 2024

在某次座谈会中,我首次深刻感受到什么是“空杯心态”。那是一种全然敞开的状态,像空杯般准备接纳他人言语的每一滴智慧。当时,身边有一位朋友的陪伴,封闭式的空间更让我卸下了心防,完全沉浸于讲者们的思维中,仿佛整个人融入了他们的语境。

为何难以实现“空杯心态”?

回顾以往的经验,无论是读书会还是座谈活动,我通常是单独出席,而且场地往往是开放式的。在这种环境下,保护机制总会启动,让我无法完全投入侧听他人的表达。

这种“自我防卫”的习惯,与成长过程中被灌输的观念不无关系:

要有自己的思考。

要建立自己的核心价值观。

不要轻易被他人的思维牵着走。

这导致我在聆听时,总是习惯性地过滤信息、分析对方言论的适用性。一边听,一边用自己的框架筛选对方的表达。结果常常是在主持人或其他发言者身上,错失了许多精彩的观点。

空杯心态的意义

真正的“空杯心态”,并不是放弃思考,而是暂时关闭“评判模式”,原原本本地接纳他人的言论,而不急于做出筛选和评价。在那个状态下,你可以:

无条件接纳:不去纠结对方言论的质量或逻辑。

全身心投入:像录音机般记录所有信息,而不因偏见而中断。

延迟判断:将思考和分析留到事后,而非即时反应。

当你进入这种状态时,真正的聆听便开始了。

安全感与心流体验的关系

有趣的是,我发现空杯心态的实现,和所处环境的安全感息息相关。

在家中阅读、听播客时,我可以完全无视周围的一切,全身心地吸收知识。这是因为家是一个高度安全的空间,无需警惕任何外界干扰。

相比之下,在陌生的、开放的环境中,我的“保护机制”会优先启动,导致无法完全沉浸。

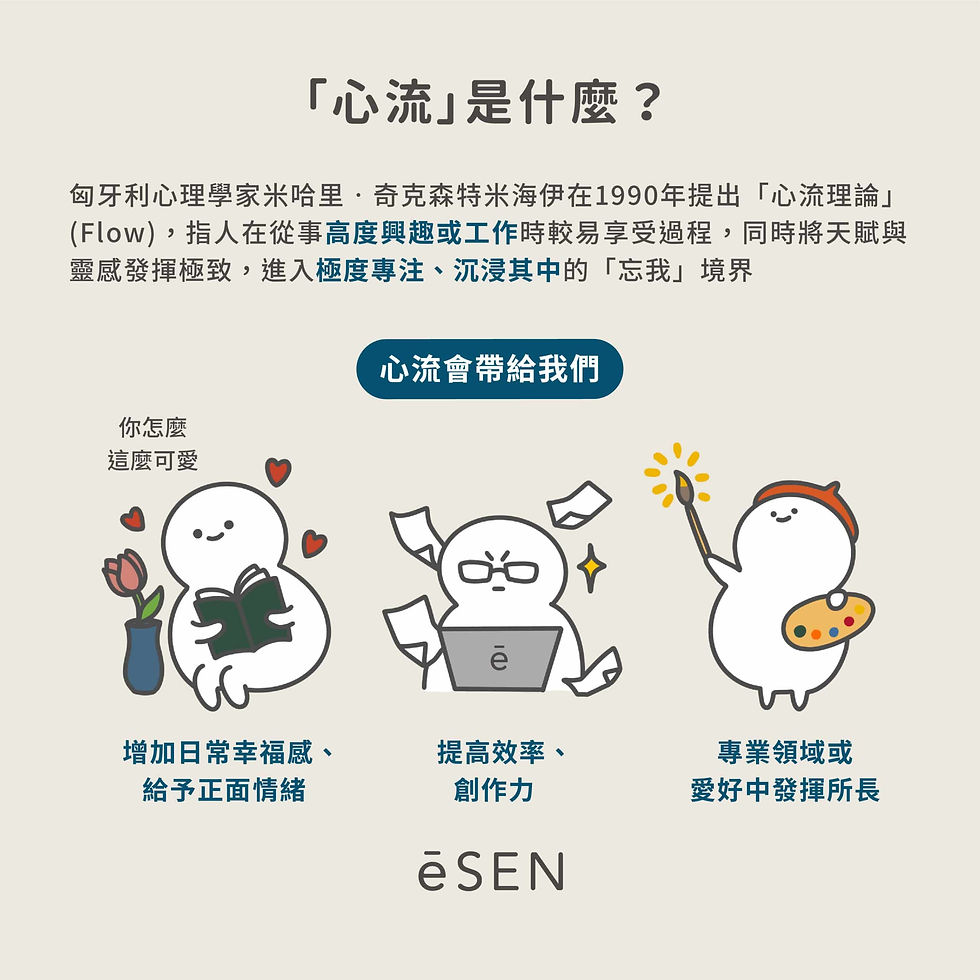

在这种安全感的庇护下,我往往能进入“心流状态”,一种专注到忘我的心理体验。阅读时,书页上的文字仿佛化作一条条思想的溪流,直通心底。

初体验的启示

那次座谈会的经历,让我意识到,原来空杯心态不仅是知识的接纳方式,更是一种自我突破的修行。通过暂时卸下保护意识、关闭评判模式,你会发现世界的更多维度,也会听到从未注意过的细节。

“空杯心态”与“心流状态”其实是一体两面的智慧。前者教你放下自我,接纳外界;后者让你专注投入,内化所得。当二者相遇,那便是成长的黄金时刻。

文章未完,期待下次继续分享如何将空杯心态与心流体验融入日常生活。